弄堂里的生活艺术——去而不返的老行当

前些日子回家,闲谈时姆妈提起从前弄堂里的刘阿公,说是上周刚走,他那手艺也没个传承,言语间都是可惜。

刘阿公是附近几条弄堂里唯一的裁缝,佝偻着背。听说他的背是多年制衣累弯的,也有说是儿子走了一夜之间哭弯的。幼时片区里家家都穿过刘阿公制的衣裳,手艺极好,价钱公道。

兀地忆起弄堂里的那些老手艺老行当,感慨万千。

裁缝

过去生活条件都勿大好,难得买块布头倷到裁缝店去做一件衣裳。大多是这样的,裁缝不提供布头,经验老道的裁缝瞄一眼人,就确定了要用多少布,由顾客自己去买。

曾经,裁缝在案板前丈量、裁剪、缝制,如同琢磨一件艺术品。现在,商店里的成品衣裳越来越多,花色也各式各样。而手工订制这种东西,慢慢成了城里人的奢侈消费。

每一年的霜降后,姆妈都会带我去做新衣裳。她去买布,我就被丢在刘阿公那量体。刘阿公很喜欢小孩子,他总是在我的口袋里塞满糖果。他吃一个,我吃一个。

“真甜。”他说。

别的孩子都怕他,喊他刘老头,觉得他的糖是骗小孩的,独我喊他阿公。这是姆妈允许的,且态度强硬,一旦从我嘴中冒出“刘老头”,躲不掉一顿打。

阿公的糖不是毒药,阿公也没有把我卖给走江湖的,他只是会叹息着摸摸我的头。脖颈压得极低,显得他上半身成一个圆,浑浊的眼睛盛满悲戚,视线长长满满地笼着我又越过我找一个不在了的人。

修表匠

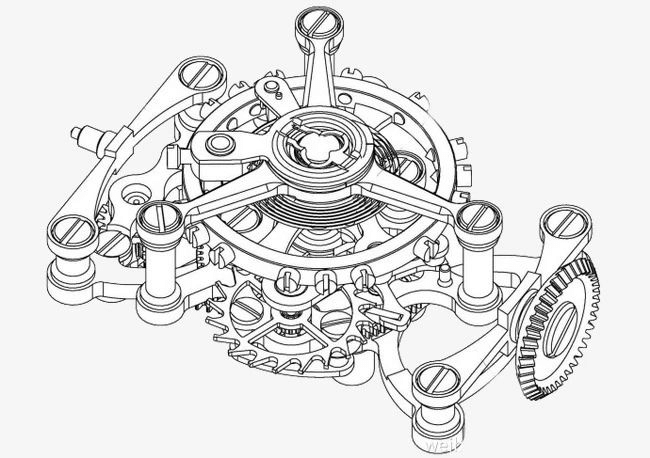

冬往春来,日落月升,时间在手表指针上走着。过去,手表多是机械的,不用换电池。表坏了还是要修呃,但不一定要去亨得利,或跑到中央商场去修,弄堂口就有摊头,小修小弄就能解决问题。

烟纸店旁的修表匠或坐或站,眼戴放大镜,低着头,身披流光,多年如一日。左手握表芯,右手平稳地捏着一把磨得发亮的镊子,小心翼翼地修理着时间。

逝者如斯,如今这一景象成了现代化都市中不为多见的人文景观。想知道时间,看一眼手机即可。但也还有人追求抬起手臂确认时间的庄重感,可表坏了,却不再想着去修。

也许我们真的是太富足了,东西坏了,重新买便是,再也不需要修修补补的“磕碜物”了。

剃头摊

一张板凳,一只面盆架,满着一盆热水,一条毛巾,一只热水瓶,一幅白布围单,几把老式的剃刀和剪刀,就成了弄堂口剃头摊的全套工具与设备。

阿爸总会走到剃头摊,“来,机豆发。”剃头师傅就给来个剃豆刮面,简单的剃头推子,发着“嗡”的声响,三下五去二,麻溜儿的围着头剃上一圈,再拿着剪刀精修细剪几番,然后用海绵清清碎发,最后还要来个“刮面”。

先在腮帮子上刷上肥皂液,手拿剃刀,小心翼翼却又游刃有余,剃完拿上毛巾擦去腮帮子的泡沫,全套的“剃豆刮面”就结束了。

最爱和小伙伴围观此景,锃亮的剃刀配合着指尖翻飞,想来以利刃华尔兹为喻也不为过。

现在的理发店名字千奇百怪,店员一张嘴唾沫横飞哄着你办卡,本想简简单单剃个头,最后不光做了个莫名其妙的锡纸烫,还办了张年卡会员。人与人之间愈发复杂,连剃头都不再真诚。

磨刀人

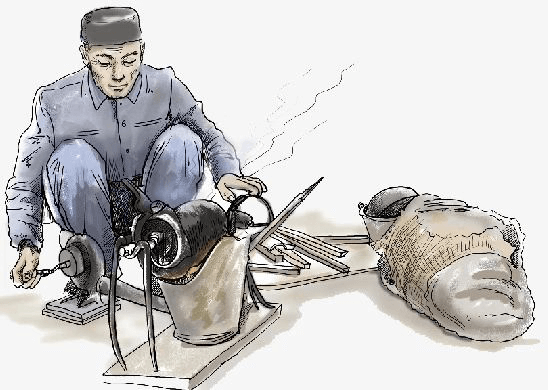

和剃头摊的安稳一隅不同,磨刀师傅则是走走停停。“磨刀~削剪刀~”这种吆喝声是弄堂里时有的背景音。

所以说,磨刀靠的是缘。有时久等不到,或是接连错过,一个弄堂的就会商量好挑个日子请磨刀师傅上门。这样请上门的师傅定是手艺极好的,磨刀师傅去的第一处也必然是弄堂里德高望重之户。没有投票选举,人们引着师傅一家家过去,前面按品行来,后头便是按门户顺序排队磨刀了。

一条板凳,一块磨刀石,“哧啦”两下,再洒点水,反复磨打。原本以为这样的身影遍寻不见,不想在弄堂之外,还能见到磨刀人。

在社区的一角,他们静默地做个手艺人,为阿拉念旧的上海宁磨着刀。虽然曾经熟悉的吆喝声消失在机械表的齿轮里,然而现实的磨刀人却能够如期相见。弄堂口排队的小孩子如今变成了老爷叔老阿嬷,不变的是磨刀人祖传的手艺。

爆米花

小辰光最刺激的是什么?是看手摇爆米花机。小鬼头们喜欢围住爆炒米花机,听一声:“彭-乓”,随后一股白烟冲上天,开心啊!

爆米花老爷爷是最酷的,总是头扭一边,懒洋洋一句“要爆了”,周遭小伙伴便捂了耳朵。

幼时羡慕老爷爷面对那一声“彭”的淡定从容,曾梦想拥有一个大炮手摇爆米花机,走街串巷,流浪人间。

卖花人

“栀子花、白兰花……”旧日里上海囡囡的饰品不是金锁银镯,是那温柔易逝的栀子花、白兰花。袭人香、飞雪白,串玉臂、别扣间,以为妙绝。

年少时的怦然心动大抵是起于一朵栀子花的芬芳馥郁。孩提时不分男女的兄弟义气,在女孩子第一次别上栀子时,不复从前。豪爽中夹着扭捏,是你是我也是他。

老画家贺友直曾在《说说画画上海老行当》里画过卖白兰花的场面,他说:“栀子花白兰花这种佩饰,则是通俗的雅气。”

也许外地人很难理解寿命短暂的花饰可以卖出还不错的价钱,这是阿拉上海宁的雅致,是对生活的尊重与热爱。

似此星辰,已非昨夜,时间洪流里,你我皆是泥沙。上海不再是从前那个上海,上海依旧是从前那个上海。那些老手艺老行当还有我们这一代往前的人怀念,想抓住那些逝去的、将逝的,而我们这一代往后呢?

时代朝前走,势必要献祭一些东西,任他们留在过去。有人说对老手艺的追记留存毫无意义,他们已不适应现今的上海。但,什么是意义呢?如果我们都不去怀念重视,还有谁会去重视呢?如果我们自己丢掉上海的根之一,还有谁会尊重这座城呢?